- DÉCOUVREZ

-

INTERROGEZ

- BOUTEILLES À BOISSONS ALCOOLISÉES

- CÉRAMIQUES EURO-AMÉRICAINES

- PIPES EN PIERRE DE LA PÉRIODE HISTORIQUE

- POINTES DE PROJECTILES

- PIPES EN TERRE CUITE

- MONNAIES ET JETONS

- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE INFÉRIEUR ET MOYEN

- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE SUPÉRIEUR

- PERLES DE VERRE

- FAÏENCES

- FORT DE VILLE-MARIE

- PALAIS DE L'INTENDANT

- ÉPAVE DU ELIZABETH & MARY

- BAGUES DITES « JÉSUITES »

- LES BASQUES EN AMÉRIQUE DU NORD

- LE PALÉOINDIEN

- ARCHÉOLOGIE DE L'ENFANCE

- CARTIER-ROBERVAL

- SUR LES TRACES DE CHAMPLAIN

- MISSIONS

- FORTS MILITAIRES FRANÇAIS

- SITE DE LA POINTE-DU-BUISSON

- PRÉHISTOIRE À PLACE-ROYALE À QUÉBEC

- PÉRIODE PALEO-INUITE AU NUNAVIK

- PÉRIODE INUITE AU NUNAVIK

- PARLEMENT DE LA PROVINCE DU CANADA

- LES POSTES DE TRAITE

- L'ARCHAIQUE

- LE SYLVICOLE SUPÉRIEUR

- PEUPLES DE LA CÔTE-NORD

- BRASSERIES ET DISTILLERIES

- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU FORGERON

- CABINET DE L'APOTHICAIRE

- CORPS DE MÉTIER: TRAVAIL DU CUIR

- RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES : LES AUGUSTINES DE QUÉBEC

- OUTILLAGE EN OS

- CONTENANTS DE CONDIMENTS

- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU POTIER ET DU PIPIER

- QUINCAILLERIE D'ARCHITECTURE

- LA CÉRAMIQUE DU XIXe SIÈCLE À HEDLEY LODGE

- LES CAMPS DE BUCHERONS

- LE POSTE DE LA REINE

- LE PREMIER MARCHÉ SAINTE_ANNE (1834-1844)

- LA TAILLE DE LA PIERRE

- EN COULISSE

-

- À PROPOS

- PLAN DU SITE

Attelle de collier. Face A

Photo : Sébastien Martel 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Attelle de collier. Face B

Photo : Sébastien Martel 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Attelle de collier. Détail 1

Photo : Sébastien Martel 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Attelle de collier. Détail 2

Photo : Sébastien Martel 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Attelle de collier. Détail 3

Photo : Sébastien Martel 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Attelle de collier. Détail 4

Photo : Sébastien Martel 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

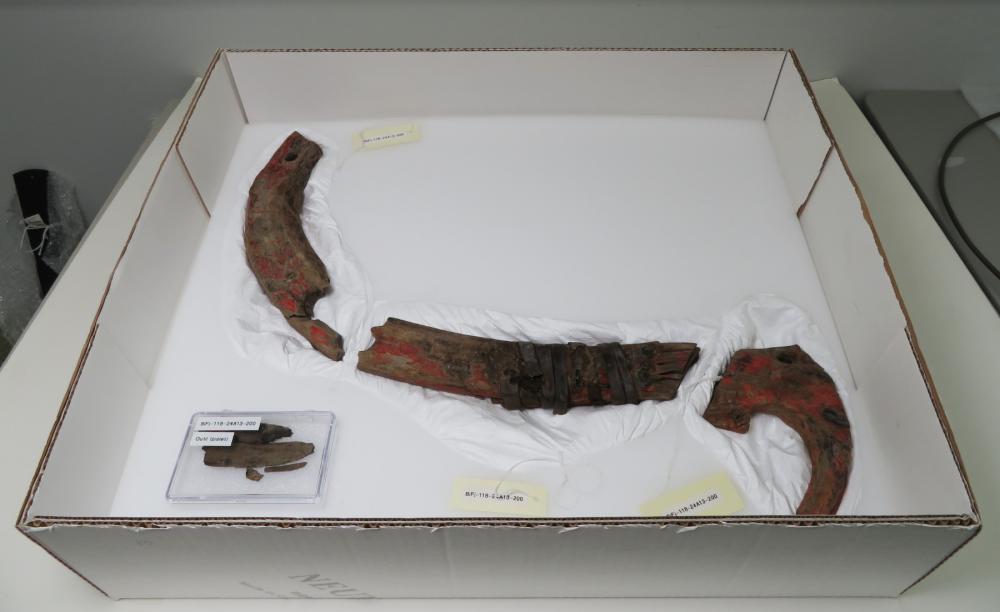

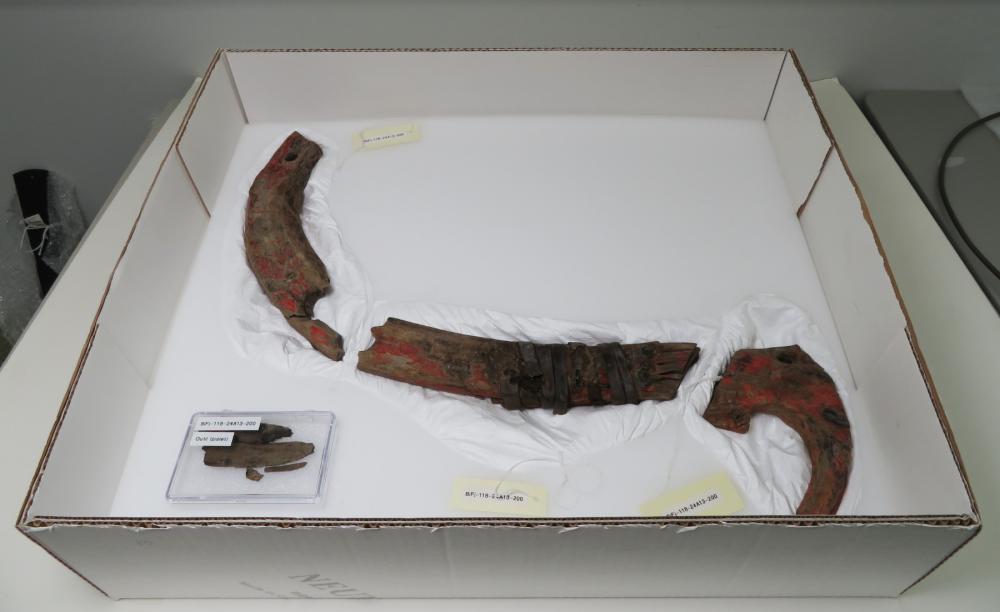

Attelle de collier. L'attelle de collier lors de son arrivée au Centre de Conservation du Québec.

Photo : 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Centre de conservation du Québec

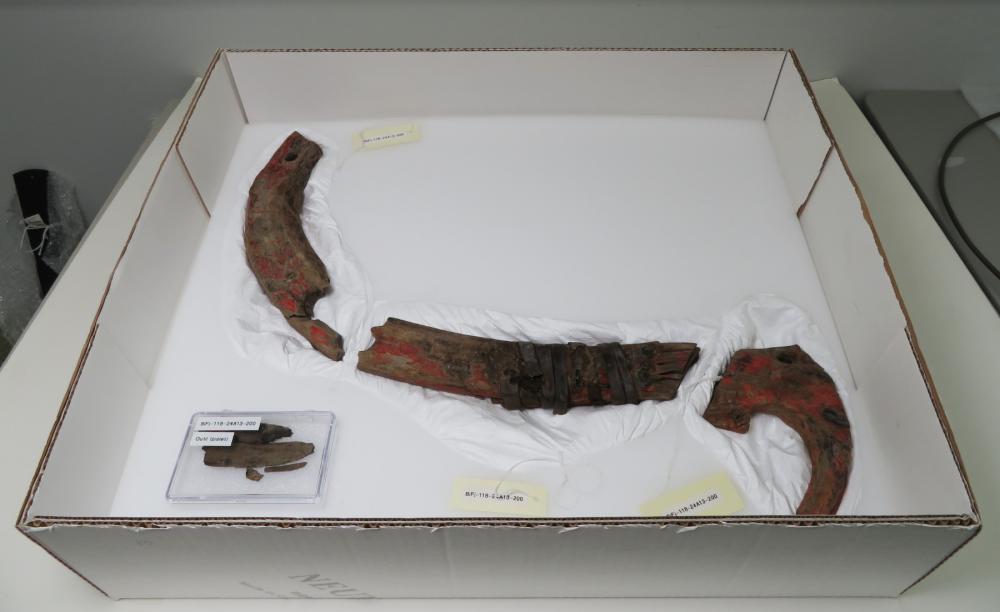

Attelle de collier. Restaurée et emballée, prête pour son entreposage

Photo : 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Centre de conservation du Québec

PROVENANCE ARCHÉOLOGIQUE+

Provenance archéologique

BiFj-118 > Opération 24 > Sous-opération A > Lot 13 > Numéro de catalogue 200

Contexte(s) archéologique(s)

Remblai

ÉVALUATION D'INVENTAIRE+

L'attelle de collier a été sélectionnée pour la collection archéologique de référence du Québec, car il s'agit d'un objet rarement trouvé en contexte archéologique et qu'il est lié à un contexte de tannerie. Le collier de harnais a également été choisi parce qu'il est un exemple d'objet fabriqué au Québec par des artisans du cuir spécialisés dans la fabrication de harnais au début du XIXe siècle.

SYNTHÈSES ET RÉFÉRENCES+

Synthèse historique

L'attelle de collier en bois serait fabriquée à Montréal, possiblement durant le premier tiers du XIXe siècle. Elle est fabriquée par un artisan du cuir spécialisé dans la conception de harnais, comme un sellier ou un bourrelier. L'attelle est une composante du collier de harnais, qui est normalement composé de deux attelles reliées à la base. La partie supérieure peut être ouverte ou fermée. Les deux attelles sont recouvertes entièrement ou partiellement par des coussins de cuir rembourré d'écailles de grain, de poil ou de paille. Le cuir utilisé dans la fabrication de harnais est plus épais et rigide que le cuir utilisé par les cordonniers.

Le collier de harnais est spécialement conçu pour l'anatomie du cheval effectuant des travaux agricoles et forestiers. Placé autour du cou de l'animal, le collier rigide et matelassé sert à distribuer de façon homogène les charges sur ses épaules lors de la traction. Il permet ainsi de libérer la trachée du cheval. Dans le harnachement, le collier est relié au palonnier par les traits en cuir. L'objet ne porte aucune trace démontrant hors de tout doute qu'il a effectivement été utilisé au cours de sa vie utile. Il pourrait s'agir d'un objet en cours de fabrication qui a été jeté au moment de la fermeture de la tannerie.

La pince à tendre est mise au jour en 2016 sur le site du village de Saint-Henri-des-Tanneries, à Montréal. En 1686, les associés Jean Mouchère, André David et Jean DeDieu reçoivent une concession de six arpents de terre pour y établir une tannerie près de l'ancien ruisseau Glen, situé à l'ouest de Ville-Marie. Ensemble, les trois associés établissent la première tannerie de Montréal. Dès lors s'amorce la longue évolution d'un simple établissement à un village dont une grande proportion des familles est associée aux métiers du cuir. Le développement de l'agglomération prend véritablement de l'ampleur grâce à Gabriel Lenoir-Rolland et toute sa descendance au cours du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle. Bon nombre des résidents de l'ancien village sont des descendants des Lenoir-Rolland. En 1825, près de 63 % des travailleurs recensés du village des Tanneries sont liés aux métiers du cuir, soit des tanneurs, des cordonniers et des selliers. Cependant, dès le deuxième quart du XIXe siècle, le travail artisanal du cuir est perturbé par l'ouverture du canal Lachine, puis par l'arrivée du chemin de fer et de la mécanisation des métiers du cuir. Peu à peu, le pôle du travail du cuir de Saint-Henri se déplace le long du canal Lachine avec, entre autres, l'arrivée de la tannerie industrielle Moseley en 1859. Au milieu du XIXe siècle, les artisans travaillant le cuir sont de moins en moins nombreux dans le village. L'ancien noyau villageois des tanneries voit alors sa vocation changer pour devenir plus résidentielle et commerciale.

L'attelle de collier a été trouvée dans un remblai de comblement d'une cuve quadrangulaire en pin blanc reliée à un drain d'évacuation des eaux. L'analyse structurale de la cuve et du drain suggère que la cuve aurait servi pour le lessivage des peaux. L'analyse dendrochronologique de cette cuve a permis de déterminer que la cuve a été fabriquée en 1790 ou 1791. Cette cuve et ce drain ont été trouvés à l'intérieur de vestiges associés à une ancienne maison-tannerie ayant appartenu à des membres de la famille Lenoir dit Rolland au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du premier tiers du XIXe siècle. À cette époque, il n'était pas rare que des tanneurs ou d'autres artisans du cuir combinent plusieurs métiers, tels que ceux de tanneur-sellier ou de cordonnier-sellier. Le remblai de comblement dans lequel l'attelle de collier a été trouvée est associé à l'abandon des activités de tannage de ce bâtiment qui aurait eu lieu entre 1810 et 1838.

L'attelle est restaurée au Centre de conservation de Québec (CCQ).

Le collier de harnais est spécialement conçu pour l'anatomie du cheval effectuant des travaux agricoles et forestiers. Placé autour du cou de l'animal, le collier rigide et matelassé sert à distribuer de façon homogène les charges sur ses épaules lors de la traction. Il permet ainsi de libérer la trachée du cheval. Dans le harnachement, le collier est relié au palonnier par les traits en cuir. L'objet ne porte aucune trace démontrant hors de tout doute qu'il a effectivement été utilisé au cours de sa vie utile. Il pourrait s'agir d'un objet en cours de fabrication qui a été jeté au moment de la fermeture de la tannerie.

La pince à tendre est mise au jour en 2016 sur le site du village de Saint-Henri-des-Tanneries, à Montréal. En 1686, les associés Jean Mouchère, André David et Jean DeDieu reçoivent une concession de six arpents de terre pour y établir une tannerie près de l'ancien ruisseau Glen, situé à l'ouest de Ville-Marie. Ensemble, les trois associés établissent la première tannerie de Montréal. Dès lors s'amorce la longue évolution d'un simple établissement à un village dont une grande proportion des familles est associée aux métiers du cuir. Le développement de l'agglomération prend véritablement de l'ampleur grâce à Gabriel Lenoir-Rolland et toute sa descendance au cours du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle. Bon nombre des résidents de l'ancien village sont des descendants des Lenoir-Rolland. En 1825, près de 63 % des travailleurs recensés du village des Tanneries sont liés aux métiers du cuir, soit des tanneurs, des cordonniers et des selliers. Cependant, dès le deuxième quart du XIXe siècle, le travail artisanal du cuir est perturbé par l'ouverture du canal Lachine, puis par l'arrivée du chemin de fer et de la mécanisation des métiers du cuir. Peu à peu, le pôle du travail du cuir de Saint-Henri se déplace le long du canal Lachine avec, entre autres, l'arrivée de la tannerie industrielle Moseley en 1859. Au milieu du XIXe siècle, les artisans travaillant le cuir sont de moins en moins nombreux dans le village. L'ancien noyau villageois des tanneries voit alors sa vocation changer pour devenir plus résidentielle et commerciale.

L'attelle de collier a été trouvée dans un remblai de comblement d'une cuve quadrangulaire en pin blanc reliée à un drain d'évacuation des eaux. L'analyse structurale de la cuve et du drain suggère que la cuve aurait servi pour le lessivage des peaux. L'analyse dendrochronologique de cette cuve a permis de déterminer que la cuve a été fabriquée en 1790 ou 1791. Cette cuve et ce drain ont été trouvés à l'intérieur de vestiges associés à une ancienne maison-tannerie ayant appartenu à des membres de la famille Lenoir dit Rolland au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du premier tiers du XIXe siècle. À cette époque, il n'était pas rare que des tanneurs ou d'autres artisans du cuir combinent plusieurs métiers, tels que ceux de tanneur-sellier ou de cordonnier-sellier. Le remblai de comblement dans lequel l'attelle de collier a été trouvée est associé à l'abandon des activités de tannage de ce bâtiment qui aurait eu lieu entre 1810 et 1838.

L'attelle est restaurée au Centre de conservation de Québec (CCQ).

RÉFÉRENCES

DUPONT, Jean-Claude, dir. et Jacques MATHIEU, dir. Les métiers du cuir. Ethnologie de l'Amérique française. Québec, Presses de l'Université Laval, 1981. 432 p.

VOIR LA FICHE DU RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC 234912

Attelle de collier

IDENTIFICATION+

Autre(s) nom(s)

Bourrelet de cheval

Collier d'épaule

Collier de harnais

Numéro(s)

Numéro archéologique : BiFj-118-24A13-200

Fonctions / usages

L'attelle de collier est une composante d'un harnais de cheval. Ce type de collier permet de distribuer de façon homogène les charges sur les épaules du cheval effectuant un travail de traction.

Matériaux

Matières organiques - solides fibreux (Bois)

Matières organiques - solides souples (Cuir)

Métal - métaux et alliages ferreux (Fer)

Classification(s)

Objets de distribution et de transport > Transport terrestre : élément

Outils et équipement pour les matériaux > Agriculture

Outils et équipement pour les matériaux > Travail du bois

Outils et équipement pour les matériaux > Travail du cuir, de la corne, des coquilles

Lieu(x) de production

Présumé : Amérique du Nord > Canada > Québec > Montréal > Montréal > Saint-Henri

Dimensions

Épaisseur (Mesurée / intégral) : 3 cm

Largeur (Mesurée / intégral) : 6,1 cm

Longueur (Estimée / intégral) : 65 cm

Technique(s) de fabrication :

Sculpté

Scié

Troué

Peint

Enroulé

Découpé

Cloué

Préhistoire/Histoire

historique

Période

Le Régime britannique (1760 à 1867)

Dates

Contexte archéologique : après 1810 - avant 1838

Intervention archéologique : 2016

Altérations

Corrosion

(Réaction chimique avec un oxydant)

: Près des languettes de cuir

DESCRIPTION+

Description

L'attelle de collier est une composante d'un harnais de cheval daté du premier tiers du XIXe siècle. Le collier de harnais est habituellement composé de deux attelles reliées et rembourrées. Ici, seule l'une des deux attelles est conservée. Faite de bois peint en rouge en forme de « S » plat, l'attelle est composée de trois fragments. Son extrémité supérieure est élargie en forme de crochet percé, l'autre est carrée et percée également. Au centre de l'attelle, il y a un trou rectangulaire brisé. Une courroie de cuir entoure une partie de l'attelle. L'objet mesure 65 cm de longueur, 6,1 cm de largeur et a une épaisseur maximale de 3 cm.

Type de fabrication

Artisanal

Intégrité

Objet complet constitué de plusieurs fragments recollés ou non (75% et plus de l'objet)

Nombre de biens

1

Nombre de fragments

3

LIEU DE CONSERVATION+

NOM DE L'ORGANISME

Réserve du Centre de conservation du Québec